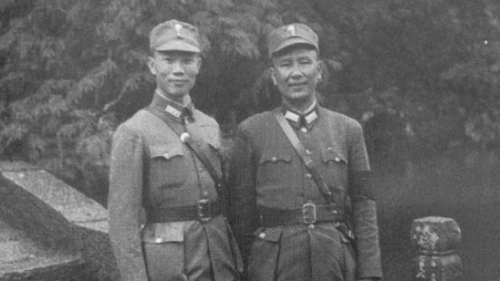

长沙会战,前后有三次之多,可见在第二期抗战中,长沙战略地位的重要性,实在超乎各地区之上。(网络图片)

长沙会战,前后有三次之多,可见在第二期抗战中,长沙战略地位的重要性,实在超乎各地区之上,否则敌人不会至再至三地吃败仗,而仍然必欲得之而甘心也。

敌人攻占长沙的目的,主要的是为打通粤汉路,前文已经述及。粤汉路打通,则北接平汉、平绥、北宁、中长各线;南接广九、湘黔各线,纵贯中国南北之大动脉即均入敌人的掌握。这一企图在战略上的价值极钜,故不惮再接再厉以为之,自是当然之理。

其次,湖南为中国一大米仓,年产稻谷一万二千余万石,自古有“两湖熟,天下足”之谚。第二期抗战以来,敌人固然要“以战养战”,我们更应努力于自力更生,以相对抗。委员长在南岳会议时揭示抗战要旨,注重生产,注重节约,用意所在,就是告诉我们经济生活的重要性。吃不饱饭,还有什么抗战之可言?所以长沙会战是敌人夺取我们米仓之战,也是我军保卫我们米仓之战。敌胜,即无异“以战养战”战略之成功;我胜,即无异敌人“以战养战”狡计之失败。一出一入之间,关系实在太大。

以上是三次长沙会战的主因。

再则,第一次长沙会战是在二十八年(一九三九)九十月间发动的,其时汪兆铭正加紧与敌阀勾结,准备于是年双十节日,沐猴而冠,傀儡登场。假如此时敌军一举而下长沙,一方面可以给汪记政权壮一壮声势,一方面也可以稳定一下日本国内厌战反战的人心,这是第一次长沙会战的副因。

第二次长沙会战是在三十年(一九四一)九十月间发动的。是年四月,日苏中立协议签字,六月德苏战争爆发。七月,日阀向法国维琪政府要求驻兵越南,一面又向东北增兵,做出可南进可北进的姿态。八月,日外相丰田贞次郎向美提出两国领袖会晤谈判中国问题的要求。在此种复杂微妙关系之下,为显示其兵力之强大,余勇之可贾,于是乃有第二次窜犯长沙的举动。在日阀的盘算中,这样做至少可以防止国军反攻武汉的企图。如果战事顺利竟将长沙拿下,则在对美谈判中更可取得较为有利的立场,迫使美国让步。这是第二次长沙会战的副因。

第三次长沙会战是在三十年(一九四一)年底至三十一年(一九四二)年初发动的。此时日寇已经挑起太平洋大战,中国战场与太平洋战场事实上有其不可分的关系。日寇积极攻略香港之日,亦即集结兵力三次谋犯长沙之时,其为牵制我军兵力,不使有援港可能情事,显而易见。这是第三次长沙会战的副因。

以下再说一说三次长沙会战的经过概况:

第一次长沙会战虽是二十八年(一九三九)九十月间发动的,但在发动以前四五个月,我军在“有以待之”方面,已经开始着手。委员长于四月十五日即有手启之电谕指示:

如敌取长沙之动态已经暴露,则我军与其在长沙前方作强硬之抵抗,则不如先放弃长沙,于敌初入长沙立足未定之时,即起而予以致命之打击。反攻计划如能布置精密,运用得当,必可取得最大之胜利。如此则我军必须在岳麓山构筑坚强工事,并配有力炮兵,俾得射击敌舰与长沙城。惟须先行指定目标,测定距离,各部依照预定计划,同时并举,步炮协力,则必克奏肤功。希详审之。如果照此立案,则在前方对敌军及我军民有一适合于此战略之宣传,使敌人不虑,亦甚紧要。如何?盼覆。

长沙会战的战略部署,大致就是依照委员长这一指示办理的。此外,还有一种在事前四五个月即已开始准备的工作,就是破坏道路。我们规定有五条彻底破坏道路的办法:一、选定有水田之处,完全恢复水田。二、选定湖边,破坏成湖。三、选定山腹,破坏成绝壁。四、选定必经之处,破坏成不规则之深沟。五、选定一般路面,破坏成凸形,使其在路上及两侧均不能行车。这种破坏工作,可想而知是很艰钜的,然而我们做的确实是相当成功。

是年九月,敌犯长沙企图已经暴露,我军自应依照预定计划行事,不想这时统帅部却发生了极原则性的争议。白健生(崇禧)以次几位参谋本部人员,均不主张坚守。委员长因为众议如此,亦即勉从其议。其时我以在渝时多,九战区司令长官职务均由副长官薛伯陵(岳)代理,渠则反对轻易放弃阵地,抗辩甚力。

其时我以在渝时多,九战区司令长官职务均由副长官薛伯陵(岳)代理,渠则反对轻易放弃阵地,抗辩甚力。(网络图片)

九月中旬,敌军分三路进犯,一路由赣北西进,一路由鄂南南窜,一路则在湘北猛攻新墙河北正面,另以一部在洞庭湖东岸登陆,以为策应。赣北、鄂南两路敌,均被我军击败,唯湘北一路强渡新墙河成功,与洞庭湖东岸登陆敌得收夹击我军之效。时林蔚文转达副参谋总长白健生令于薛云:“如不遵令立撤汨罗守军,则今后长江以南地区有失,责有攸归。”薛不得已,乃下令撤退。于是敌军长驱直入,于二十九日,已窜至长沙附近之永安市、桥头驿等处,长沙已隐闻炮声。委员长得讯,命我偕同白健生星夜入湘,协助薛伯陵区处一切。动身之前,我曾提出长沙“守”与“不守”两案,奉批“不守”。我遂与白飞桂,旋即转往渌口(在株州南)晤薛,面达统帅意旨。薛仍以军人守土有责,不忍轻言撤退。健生坚持持久抗战,以保全实力为急务。伯陵愤然曰:“如此我上无以对中央,下无以对国人,从今不敢再穿军衣了!”我见二人相持不下,因谓:“汨罗不战,退长沙;长沙不战,退衡阳;衡阳不战,退桂林,如长此退却,广土亦有尽时,究在何地可以一战?我为二公计,不如且就当前敌我情势,研究我军有无一战之可能?”伯陵深信士气甚盛,可以一战,并谓除极少数部队失去联络外,余均英勇任战。

既然如此,我乃一面商之于健生,令伯陵反攻;一面将伯陵决心及当时情况报告委员长,请准因时因地制宜。十月二日,获准下令反攻,对深入之寇予以猛烈侧击,当地民众自动协助国军作战者亦极踊跃,敌遂狼狈北窜。

至十月六日,完全恢复战前之原态势,各路敌军死伤计四万余人,俘获亦伙。此次敌军使用兵力约在十万人以上。事前敌以西尾寿造为对华派遣军总司令、板垣征四郎为参谋长,扬言攻略西安、宜昌、长沙、衡阳、北海,完成其所谓“板垣战线”,以求解决“中国事件”,不料这一梦想,才开始就破灭了。

第二次长沙会战,敌军集结赣鄂兵力,亦达十万之众,由阿南惟畿指挥,于九月六日起开始蠢动。敌为掩护其主力之集中及展开,先以一部向我大雪山(岳阳东南)根据地攻击,经我军痛击,迄未得逞。九月七日,敌一部与海军配合,向洞庭湖营田以西各地活动,以保障其主力之右翼,其主力则越新墙河南犯。我守军杨森军团,予以猛烈截击后,以一部与敌保持接触,主力则转移至杨林街、关王桥向敌侧击。十九日,敌窜抵汨罗江北岸,由浯口、新市、归义等地渡河,我军节节抵抗,敌竟深入。

第一次长沙会战后,我即调任第六战区司令长官,所遗第九战区司令长官改由薛伯陵(岳)升任。第二次长沙会战之际,我正在恩施第六战区司令长官任内。六、九两战区壤地相接,互为唇齿。九月中旬,新墙河以南战事方酣,我因向统帅部建议:五、六两战区应乘此机会,主动反攻宜昌,以为湘北策应。九月二十二日,委员长电话指示:敌此次湘北蠢动,有积极企图,长沙志在必得;五、六两战区积极动作,一举而下宜、沙;五战区自北南攻,六战区自西东攻。六战区奉令后,遂于二十七日开始行动,其经过情形将在下一章中叙述,此处暂且不表。

九月二十六日,敌军分路窜至捞刀河畔,以一部由渡头市向长沙东南迂回,又以一部由春华山迂回长沙之东,主力则从正面直扑长沙,企图加以包围。二十七日,敌伞兵一部窜入长沙城内,时我援军已先后赶至战场,乃将敌层层包围,予以猛击。是日宜昌方面,我军已开始进攻;江浙皖方面,我军亦向当面之敌采取行动。敌顾此失彼,无法转用兵力,长沙地区被围之敌,后路已被我军切断,恐慌万状,至十月三日,乃突围北窜。我追击部队衔尾追击,并沿途截击,毙伤敌甚众。十月八日,北窜敌渡过新墙河,始又恢复以前原态势。第二次长沙会战至此亦暂告结束。

三十年(一九四一)十二月,敌既挑起太平洋大战,为牵制我军策应盟军在广九、香港方面之作战,乃又对长沙作第三次之进犯。

敌此次集合兵力共约七万余人,于十二月二十四日起,在新墙河东西各约十余公里之间,分八路渡河南犯。

我军仍依在长沙外围决战之目的,除留一部与敌作正面周旋外,主力即向关王桥东南地区转移,并协同由平江到达杨林街附近地区之我军,向西南侧击南下之敌。三十一日,敌军窜抵捞刀河、浏阳河中间地区,以一部向浏阳河畔之金潭渡、仙人市推进;其主力则向右旋回,于三十一年(一九四二)一月一日起,向长沙猛扑。我守城部队沉着应战,同时我岳麓山炮兵适时以火力支持,予敌重创。至四日,我阵地屹立无恙,而敌军攻势已挫。我乃以十个军之兵力,分路向敌实行总反攻。敌伤亡甚钜,乃于四日夜开始向东北突围。我军沿途截击,敌遗尸遍野,狼狈不堪。其留置之掩护部队,亦大部被歼。至十五日夜,新墙河以南之残敌一一肃清,一切又恢复战役前原状。

第三次长沙大捷,适当盟军推举我委员长为二十六国联军在中国战区之最高统帅,捷音传出,举世欢腾。英美各大报纸均以显著地位刊载捷讯,伦敦泰晤士报社论至谓:“蒋委员长方任极为重要之中国战区同盟军最高统帅,即获长沙之捷,实为将来佳运之征兆”云。

长沙三捷,是抗战中的奇迹。我之所以胜,敌之所以败,先后如出一辙,谓非奇迹而何?委员长事前之战略指示,可谓算无遗策也矣。彻底破坏道路办法关系成败亦钜,因为敌人的优势装备在交通阻塞的情形之下无法运用,以致敌我在装备方面已无显著差别。装备既然拉平,在地利人和方面,敌则处于绝对劣势,

如此我三胜,敌三北,不亦宜乎?