布痕瓦爾德集中營,埃利·維瑟爾為地上2層的左起第7人,位在木柱旁、時年16歲(圖片來源:維基百科)

【看中國2017年8月14日訊】埃利.威塞爾是納粹大屠殺的倖存者,終其一生,他都在為那些在災難中逝去的人們發聲、作見證。他奔走世界各地,接受訪談、發表演說,即使嘴角的皮膚已經變得松鬆垮垮,他還是大聲抗議兒童在戰火中被用作人肉盾牌。

當大多數人選擇遺忘這段慘痛的歷史時,威塞爾卻一生與遺忘作鬥爭。他認為遺忘是對受難者的再次謀殺。「如果我們遺忘了,我們就是罪人,就是幫凶。拒絕記憶必將使我們重複過去的災難和戰爭。」

在去世前的半個多世紀裡,威塞爾以平均每年寫一本書的速度,寫下近60部作品,包括自傳、小說、戲劇、詩歌,主題大多是關於大屠殺記憶,其中1958年出版的自傳《夜》是記錄納粹大屠殺的經典作品。今天,幾乎所有世人都聽聞過「集中營」背後的悲慘與屈辱,並深刻反思納粹反人類的罪行,這多少歸功於威塞爾的努力。

1986年,威塞爾以全票獲得諾貝爾和平獎,理由是:這位大屠殺親歷者通過寫作「把個人的關注化為對一切暴力、仇恨和壓迫的普遍譴責」。

2015年4月16日,放置在前納粹德國奧斯維辛集中營門前鐵軌上的紀念標誌(圖片來源:Getty Images)

永世難忘的黑夜

威塞爾1928年出生於匈牙利的一個猶太人聚集區(今在羅馬尼亞境內),一個擁有1.5萬猶太人的社區。威塞爾家裡共有四個孩子,他還有兩個姐姐和一個妹妹,父母開了一家商店,生活還算安定。

威塞爾自幼便埋頭讀書,不到13歲已經沈迷於神秘主義世界,而他父親警告他不到30歲就冒然進入神秘主義世界是很危險的。但他還是找了一個師傅學習奧秘教義和《大光明經》,以及猶太聖典《塔木德經》。學習之餘,他每天晚上與大人們一起收聽倫敦的廣播,期待聽到納粹德國垮臺的消息。

1944年春天,蘇聯前線傳來令人振奮的好消息,德國快要崩潰了。人們興奮地說,「紅軍正在大踏步前進……希特勒再也不能傷害我們了……」

這一年,威塞爾還是個15歲的少年,然而他卻迎來了人生的黑夜,永世難忘的黑夜。多年後他在自傳《夜》中寫道:

我永遠不會忘記那天夜晚,那是在集中營度過的第一個夜晚,它把我的整個一生變成了漫漫長夜,被七層夜幕嚴裹著的長夜。

我永遠不會忘記那些煙雲。

我永遠不會忘記那些孩子們的小臉,他們的軀體在岑寂的蒼穹下化作一縷青煙。

我永遠不會忘記那些火焰,它們把我的信仰焚燒殆盡。

我永遠不會忘記黑洞洞的寂靜,它永遠奪去了我的生存意願。

我永遠不會忘記那個時刻,它戕殺了我的上帝、我的靈魂,把我的夢想化成灰燼。

我永遠不會忘記這一切,即使我受到詛咒,像上帝一樣永生不死。

永遠不會。

埃利.威塞爾(Elie Wiesel)(圖片來源:Getty Image)

沉默壓倒了反抗

1944年3月,納粹德國軍隊開進了匈牙利,對猶太人進行種族隔離,嚴禁猶太人擁有黃金、珠寶和任何貴重物品,所有猶太人必須佩帶黃星。可悲的是,大多數猶太人並未感到恐懼,包括威塞爾的父親,他認為局勢並非無可救藥,「佩戴黃星又怎樣?總不至於殺人吧?」

緊接著,猶太人被禁止去飯店、教堂,不能乘坐電車,晚上6點後不得上街。隨後,所有猶太人被趕到幾個集中的區域內,用鐵絲網團團圍住。直到這時,猶太人還未感到恐懼,甚至認為這是好事,他們不再擔驚受怕、不再痛苦,像兄弟一樣住在一起。

然而很快,匈牙利警察拿著槍和警棍,衝進猶太區,不加區辨地驅趕老人、婦女、兒童和殘疾人。他們像牲口一樣毫無反抗地被押上了開往奧斯維辛集中營的火車。

那裡是真實的人間地獄:空氣中瀰漫著燃燒屍體的惡臭,嬰兒被扔進坑裡焚燒,警官揮動指揮棒決定生死。威塞爾一家人在指揮棒下分開了,他和父親去了左邊,母親和姐妹們去了右邊,誰都不知道哪邊通向監獄,哪邊通向焚屍爐……

眼前的殘酷現實讓威塞爾和他的猶太同胞們驚恐得呆若木雞。「我們不能像屠宰場裡殺牲口一樣被殺掉。」年輕人準備反抗。但是,長輩們懇求兒子們不要干蠢事,「千萬不要自暴自棄,雖然人家把刀懸在我們頭上,但智者教導我們……」

反抗的氣氛被壓制了,沉默像瘟疫一樣傳染了每一個猶太人。邪惡的力量卻更加猖狂,威塞爾剛到集中營的那一晚,就有大約9000名猶太人被殺害,包括他的母親和妹妹。

此後,每天都有幾千人被送進焚屍爐。身體強健的猶太人被選為焚屍工。有人被迫將親生父親的屍體扔進焚屍爐,也有人將親生兒子的屍體扔進焚屍爐。

波蘭猶太人被德軍逮捕(圖片來源 維基百科)

恐懼扭曲了人性

極端的苦難和恐懼,使猶太人的道德觀念徹底扭曲了,求生的意識壓倒了一切,憐憫、同情、憤怒、怨恨統統成為多餘的感情。

當威塞爾的父親被囚頭用鐵棍猛揍時,他內心裏責怪的竟是父親,「我看著父親挨打,一動不動,一聲不吭。實際上,我當時非常想悄悄溜掉,以免挨打。尤其是,當時我很生氣,不是生囚頭的氣,而是生父親的氣。他為什麼要惹囚頭髮火?集中營的生活讓我是非倒置。」當父親躺在病床上,用嘶啞的聲音呼喚兒子的名字時,威塞爾沒有動,「他臨死前呼喚的是我的名字,而我,不敢也不願回應他。」

在擁擠不堪的牲口列車裡,他們連續五六天都沒有東西吃。生死存亡大大地激發了他們的獸性,面對同胞的死無動於衷,將他們扔出窗外,「就像扔掉一袋麵粉」。

在被轉移到布肯瓦德集中營的過程中,威塞爾看到有人往車廂了裡投進一塊麵包,看裡面的犯人互相爭搶取樂。其中一位老人搶到一小塊麵包,正要放進嘴裡,他兒子向他扑來,將那塊麵包奪了過去。老人癱倒在地,死了。就在兒子開始吞食麵包的時候,一群人向他扑過來。當人群散開時,威塞爾看到身旁躺著兩具屍體,一個是父親,一個是兒子。

上帝吊在絞刑架上

在集中營,威塞爾見過多次絞刑,但從來沒見過一個受害者哭泣。這些飽受摧殘的軀殼早已忘記了苦澀的眼淚。

一次,有三個人同時被送上絞刑架,兩個成年人和一個小孩。行刑是當著數千人的面進行的。「自由萬歲!」兩個成年人高喊。但那個孩子一聲不吭。當三把椅子被踢到後,兩個成年人死了,舌頭翻了出來。而那個孩子因為體重太輕,半死不活地掙紮了半個多小時。威塞爾聽到後面有人呻吟:「上帝呀!上帝在哪裡?」威塞爾的心靈深處,一個聲音在回答:「上帝在哪裡?就在那兒——吊在絞刑架上……」

對威塞爾來說,尼採的呼聲幾乎就是活生生的現實:上帝死了!帶來愛、溫暖和安慰的上帝消失了,永遠消失在人類大屠殺的煙霾中。

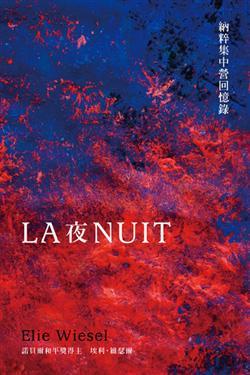

埃利.威塞爾所著《夜》(網路圖片)

「我不再沉默」

1945年4月10日,歷史的車輪開始逆轉,第一輛美國坦克開到了布肯瓦德集中營大門口。倖存的2000名囚徒得救了,已經六天滴水未進的威塞爾被送上一輛滿載孤兒的列車,獲得了法國兒童救助慈善機構收養。威塞爾的兩個姐姐也倖存了下來,被送往法國的孤兒院。

威塞爾19歲開始從事記者工作,同時在唱詩班教授希伯來語。1949年,他作為法國《方舟報》的特派記者前往以色列,後來被以色列《新消息報》聘為駐巴黎國際通訊員。

在二戰結束的頭10年,威塞爾一直把這段痛苦的往事深埋在心底。後來,在法國諾貝爾文學獎得主弗朗索瓦.莫裡亞克的鼓勵下,他用意第緒語寫下了長達900頁的自傳體回憶錄《而世界依然緘默》,之後,他用法語創作了這本回憶錄的縮減版,並命名為《夜》。但當時沈重的主題並未獲得廣泛關注,直到威塞爾與獲得諾貝爾文學獎的美國作家索爾.貝婁一同接受電視訪談時,才終於獲得關注。曾受冷落的《夜》在西方一再重印,最終被翻譯成了30多種文字,僅在美國就賣出了上千萬冊。此後,他又陸續出版了57部關於大屠殺記憶的著作。

他還在紐約開始關於大屠殺的系列講座,演講總是座無虛席;為蘇聯的猶太人書寫「個人報告」,批評禁止猶太人移民的政策;推動籌建「美國大屠殺紀念館」,還把自己和父母曾住過的房子建成了一座博物館。

面對權力,威塞爾也毫無怯色。1985年,他為阻止里根訪問有黨衛軍成員埋葬的比特堡德國烈士陵園,曾公開批評說:「總統先生,那裡不是你該去的地方,你應與遭受納粹迫害的人站在一起。」

「面對邪惡,我們必須干涉」

1986年,威塞爾被授予諾貝爾和平獎。時任諾獎主席阿爾維克稱他為「從死亡集中營深淵中走出的人類信使,傳遞著互愛和救贖的信息」。同年,他與妻子建立了埃利.威塞爾基金會,致力於維護世界各地受難者和受壓迫者的權益。

事實上,自從《夜》出版後,威塞爾從未停止為受苦受難的人發聲。1975年至1979年,柬埔寨發生恐怖的血洗事件,大約200萬人在短短几年內被紅色高棉屠殺。1980年,威塞爾以個人的名義前往柬埔寨探訪難民營,看到那些被迫害的無辜群眾,他覺得自己彷彿回到了納粹集中營,讓他痛心不已,「這種事情如此輕易地重演了,這證明世界根本沒有反思,或者根本不想反思。」

威塞爾反對冷漠的呼聲漸漸延伸至積極介入社會政治的行動,他說,「中立幫助壓迫者,而非受害者。沉默鼓勵折磨者,而非受折磨者。有時我們必須干涉。」

1993年,他呼籲克林頓政府和北約採取軍事行動,阻止波斯尼亞的種族清洗;2003年,他以防止新的慕尼黑、不對邪惡勢力妥協綏靖的名義,支持美國軍事打擊伊拉克;2006年,他聯絡62位諾貝爾獎獲得者,向小布希施壓,要求美國政府委任一名特使處理蘇丹達爾富爾危機;2012年,他在《紐約時報》上發表專門廣告,敦促美國政府干預敘利亞危機,阻止那裡的大屠殺。

威塞爾積極干預的事件還有很多:非洲飢荒和種族滅絕、南非種族隔離、前南斯拉夫地區的戰爭、解救阿根廷的政治犯……他一生致力於和邪惡作鬥爭,在人性的暗黑中尋找光亮,被讚譽為「世界的良知」。

不過,也有人指責他揮舞道德和人權的大棒,干涉別國內政。尤其是他在巴以衝突中無條件地支持以色列的立場,被人所詬病。持自由派立場的著名記者馬克斯.布魯門撒爾,曾抨擊威塞爾「從戰爭的受害者變成了戰爭的支持者」。還有人指責他的道德想像從未臨到巴勒斯坦人,甚至批判他有種族主義傾向。

大屠殺記憶奠定了威塞爾的社會政治思想基調,使他對世界各地的人道主義劫難高度敏感。身為猶太人,威塞爾或許在對待以色列的立場上過於偏執。但總體而言,他的所作所為具有道義上的必要性。因為人類的正義要求,必須乾淨徹底地鏟除法西斯惡魔的勢力,以及其它一切專制獨裁、踐踏人權、奴役人民、漠視生命、扼殺自由的邪惡勢力。