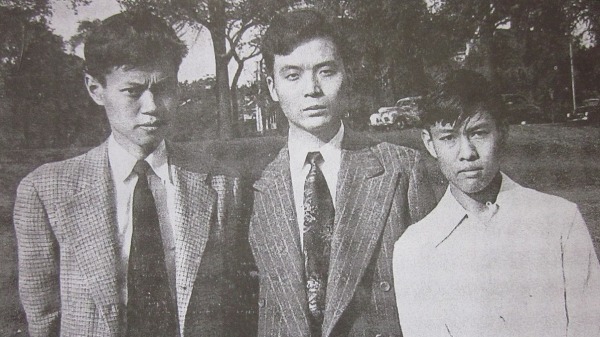

1949年,杨振宁(左)、杨振平(右)两兄弟和邓稼先(中)在美国芝加哥大学的合影。(图片来源:公有领域)

根据中共官方资料,中国第一颗原子弹于1964年10月16日爆炸成功,中国第一颗装有核弹头的地地导弹于1966年10月27日飞行爆炸成功;1967年6月17日,中国第一颗氢弹空爆试验成功;1970年4月24日,中国第一颗人造卫星发射成功。

在中共建政不到30年间,中共就造出了“两弹一星”,即核弹、导弹和人造卫星,这当然值得中共吹嘘。中共推出的百集洗脑微记录片《百练成钢:中国共产党的100年》第三十五集《闪亮的名字》就讲述了这个过程,提及了几个“两弹一星功臣”的名字,尤其是早早死于飞机失事的郭永怀。

显然,就连中共自己也不得不承认,中共能在建政后短时间内掌握“两弹一星”技术,除了有苏联的帮助外,还主要依靠这些主要从海外归来的22名科学家,即中共眼中的“功臣”,他们是:王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、吴自良、陈芳允、陈能宽、任新民、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀。唯一一名没有出国留学的科学家是于敏。

然而,很多人不知道的是,洗脑片之所以重点提及钱学森和郭永怀,是因为前者因受到特别保护,基本没有遭到迫害,后者文革前死去,而其他“功臣”则在文革中同样没有逃过中共的迫害,一些人结局十分凄惨。洗脑片避提,大概是不愿有心人深挖他们锥心的过去。

如著名的导弹与航太材料专家、曾留学英国的姚桐斌在文革中被红卫兵活活打死,他留给妻子的最后一幕是:直挺挺地躺在沙发上,白衬衫血迹斑斑,灰裤子上也是污血和脏土。由于他个子高,两只脚伸在长沙发的扶手上,一只脚穿着袜子和布鞋,另一只脚光着,没有鞋袜。头在沙发另一端的扶手上,玳瑁眼镜不见了,脸上青一块紫一块。如此惨烈的场景,让妻子肝胆欲裂。

如著名核子物理学家、曾留学美国的邓稼先夫妇文革中同时被批斗。邓的夫人、北京医学院的教授许鹿希,先是被打成“黑帮份子”,其后批斗中贴大字报的浆糊弄了她一身,使她精神几乎崩溃。当时邓稼先不见妻子回家,就到北京医学院寻找。当他看到妻子被批斗后的惨景,心都快碎了。

其后,邓稼先甚为敬重的三姐,因忍受不了造反派无休止的折磨,选择了自杀。还有邓稼先最优秀的弟子、攻克了核弹最关键的核心技术中一个无比复杂的函数方程的研究员赵楚,在被批斗后吞下那份独一无二的函数表后自杀。而一共参与了32次核试验,亲自去罗布泊指挥试验15次的邓稼先,因为缺乏必要的防护,长期受辐射伤害,最终在1986年患直肠癌去世。

如曾留学巴黎,中国第一代核子物理学家、中国近代原子能事业的开拓者和奠基人之一的钱三强,与同样杰出的妻子何泽慧,在文革中被下放到“五七干校”劳动,当时的钱三强已年逾花甲,对各种农活很陌生,但还是什么活都得干。他们的三个孩子,也被下放到陕西农村。

如曾留学德国、著名的物理学家王淦昌在文革中,被打成“资产阶级反动学术权威”,罪名无数。甚至那些同情和支持王淦昌的人,也被抓了起来,还用假枪毙逼吓,要其交代与王淦昌的关系。

还有毕业于英国伦敦大学的著名光学专家王大珩,文革中扫厕所;著名地球物理和空间物理学家赵九章文革中被批斗后自杀;火箭专家屠守锷,文革被扣上了“资产阶级反动学术权威”的帽子,横遭批斗;理论物理、粒子物理学家周光召文革几次被抄家,并遭到批判,帮其照顾孩子的岳父母也被赶走;中国航太科技专家和自动控制专家、自动检测学的奠基者杨嘉墀,文革中被停止了一切行政职务,下放到单位食堂劳动,白天还要写检讨;无线电电子学、空间系统工程专家陈芳允,文革开始后即被撤职,下放到陕南一家工厂当工人进行“锻练”、“改造”;空间返回技术专家王希季,文革被批斗,被“请”进学习班;核子物理学家于敏在文革期间,与邓稼先等人一起被送到青海基地批斗……

虽然上述专家们是怀抱一颗火热的为国效力之心,回到中国的,但专业上卓有成就的他们,在政治上显然有些天真,没有认清中共的邪恶本质,因此,他们所做的一切在客观上起了某种程度的助纣为虐的作用。他们很多人遭受迫害的经历,除了可以让人看清与中共共舞的危险,让人反思,又焉知不是上天对他们认知不清的惩罚?

或许邓稼先临终前的醒悟可以警示他们的追随者。1986年邓稼先去世前,中央派去的干部焦急地立在他的床头,几乎以哀求的口气求他重建函数方程。邓稼先的回复是:“我闭上眼睛,就看到赵楚的血,他让我明白了一个道理,让毁灭性的力量掌握在不该掌握它的势力手中,对人类是一种犯罪。”

而这些同样被中共欺骗的“两弹一星”的专家们,生前不知是否知晓核试验对环境、对民众造成的危害,迄今都未消除。

2017年,《北京日报》曾刊登了一篇题为《马兰惊雷——揭秘中国核试验基地》的报导,报导称中共1959年在位于新疆死亡之海罗布泊腹地建立了核试验基地马兰,从1964年第一颗原子弹爆炸成功,到1996年中国进行最后一次核试验,30多年的时间里前前后后曾经在这里参加核试验的基地官兵和技术人员不下10万人。

那么,这32年间中共进行了多少次核试验,造成了多大的环境污染?这10万多人遭受了怎样的健康威胁?周遭的百姓有多少受害者?对此,中共当然是不会告诉老百姓,但好在日本的研究者为我们提供了数据。

2009年,日本札幌医科大学核防护学高田纯教授曾调查研究中共核试验造成的影响,他根据45次核试验的爆炸威力、放射线当量、气象数据、人口密度分布等计算出被害人口数据。

他在发表的《中国共产党放置在丝绸之路的核冒险恐怖》一文中表示:“中国的核试验缺乏足够的核防护措施,中共在新疆维吾尔自治区进行的45次核试验,被害规模超过二战日本广岛原子弹的四倍,估算放射污染导致周边居民19万人急性死亡。据中国内部文件透露,有129万人受到核辐射,其中死亡达75万人之多。”

日本中亚史专家金子民雄先生,曾经深入到罗布泊地区,进行田野调查。据他的回忆,在现场作业的时候,眼睛不停流泪,泪中掺着血,喉咙难受,鼻子还流血。核辐射后遗症多年后还困扰着他。

另据海外学者郑义披露,新疆核试验场中心叫黄羊沟,距离人口稠密的库尔勒市和焉耆县以及近百万人口的水源地——新疆第一大淡水湖博斯腾湖仅仅270公里,距核试验场后勤城市马兰仅180公里,距新疆生产建设兵团农二师三十六团场仅127公里。

一位曾经在新疆工作多年的旅美学者在一篇回忆文章中这样写道:“……那里核污染情况已到了触目惊心的程度。凡是靠近核试验场方向的树木树叶全部脱光,长满鱼鳞片的皮肤病患者和毛发脱落等症,随处可见。试验基地每进行一次核爆炸,远在万里之外的日本便向中国递上照会,严重抗议。说是原子放射的尘埃已随风飘到了日本上空,污染了日本的环境。而近在试验厂数百里之内的几百万中国人民,包括汉人和少数民族,却默默地忍受着所有核污染造成的严重后果。……新疆军区生产建设兵团二师36团的驻地,离开试验场只有百多里,又处在下风口,那里的核污染到了令人难以置信的程度。树木光秃;麦子没有麦芒,短短地贴近地面;那里没有虫害,害虫和益鸟早已逃离此地。昆虫动物可以做这种选择,而人却不能。兵团的准军事制度和人身依附的户籍登记制,把36团近万名农工及家眷孩子死死地拴在那里。”

据悉,中共每一次核试验都不会通知当地政府和人民,仅仅有一次例外:首次氢弹试验。高田纯教授表示:“丝绸之路观光地与核试验场同居一处。那个观光地的旅游,是伴随着核辐射的风险。特别是在1996年以前的现场访问风险最高,即使今天也依然遗留着核危险。”1979年还留下了一颗未爆炸的200万当量的原子弹,被永久性地封存在那里,“永久性沾染区”的牌子还竖在那里。

至于那些当年在“为国争光”口号下参与核试验的军人,身心受到的摧残更是难以想像。2012年,曾在中共核试验部队里工作、现居住在澳大利亚墨尔本的刘清(化名),以亲身见证者的身份,向海外媒体曝光了中共核试验污染对军人身心的严重损害。

根据刘清的描述,当年他们对那里的空气、水、尘土都是零距离接触,而且刘清先后五次进入过核试验的空爆场执行任务,在那里吃住过半年多,但他唯一的防护用品就是那身普通的军装,出空爆场时也没有人为他们进行过测量和检测。

他说:“中共的核试验是不讲人性的,他们根本不把人当人。刚爆炸完3分钟,就把部队拉进去演练,三万人的部队,有坦克兵、装甲兵还有骑兵都开到刚爆完的现场去演练,其实就是拿人做实验。当然那些高层的领导不会去了,最多在爆炸前转一圈立马就走,而我们在核爆场执行一次任务,一待就是几十天。”

暴露在核辐射下的刘清们后来的身体情况可想而知。几十年来,刘清多数时间都在打针吃药。牙齿脱落、慢性胃炎、乙型肝炎、鼻炎、白细胞明显偏低等等症状也出现了,可怕的失眠症伴随他至今。而与他在同一个街道办事处一起入伍的十个战友中,已有两名先后在45岁左右因癌症离世。

刘清的身体状况也影响了后代。他表示:“我的儿子虽然在澳洲生活,年轻轻二十来岁,老是感冒,免疫功能很差。”

不过,至今活着的绝大多数参加过核试验的老兵却没有被评残,受到的核伤害也没有被中共政府认可。他们去维权,却遭到了当局的推诿、打压。

尽管1996年7月,中共宣布从即日起开始暂停核试验,并在9月签署了《全面禁止核试验条约》,但据刘清透露,中共还在一直搞小型的、地下的核试验,这样外面不容易检测到。这显然又是中共欺骗世界的罪证。

从中共“两弹一星”功臣难逃迫害和核试验遗害至今看,中共哪里考虑过人民的利益?